Par: Dr Hichem Karoui (Senior Researcher)

Introduction

Le Moyen-Orient est le théâtre de dynamiques géopolitiques d’une complexité singulière, où les lignes de fracture religieuses, les ambitions nationales et les interventions extérieures s’entremêlent pour former un paysage de tensions persistantes. La perception de l’Iran comme une menace majeure, les actions d’Israël dans la région, et le rôle souvent controversé de la politique occidentale sont au cœur de ces défis. Ce rapport vise à démêler ces fils complexes, en explorant comment les divisions sunnite-chiite ont été instrumentalisées par divers acteurs, comment la diabolisation de l’Iran sert de stratégie de diversion, et comment la critique croissante de l’hypocrisie occidentale met en lumière la question fondamentale de l’expansionnisme militaire israélien et de son ambition de domination, identifiée comme le “vrai problème” de la région. L’objectif est de fournir une analyse critique et nuancée de ces interconnexions pour mieux comprendre les défis persistants à la stabilité régionale et les perceptions divergentes des acteurs clés.

I. L’Instrumentalisation des Divisions Sunnite-Chiite et la Diabolisation de l’Iran

A. Genèse et Politisation du Conflit Sunnite-Chiite au XXe Siècle

1. Les Terreaux Idéologiques du Sunnisme Politique Moderne (Wahhabisme, Frères Musulmans)

La politisation du sunnisme est historiquement liée à la question du califat ottoman (1517-1924), d’abord en réaction à un pouvoir perçu comme illégitime, puis comme une tentative de combler un centre de pouvoir disparu.1 Le premier mouvement de politisation contestataire du sunnisme est issu du wahhabisme, un mouvement de réforme religieuse du XVIIIe-XIXe siècle qui condamnait les formes de religiosité considérées comme impures. Ce mouvement a acquis une dimension politique significative grâce à son alliance avec la famille Saoud, devenant ainsi la première doctrine politico-religieuse sunnite de résistance contre l’ordre établi. Il est notable que le wahhabisme fut même “convenablement manipulé” par la diplomatie du début du XIXe siècle pour servir des intérêts de puissances.1 En tant que doctrine de la radicalité, le wahhabisme condamne les pratiques s’écartant du respect des “salef” (ancêtres), ce qui en fait une doctrine matricielle du salafisme politique moderne, une théologie du combat et de l’affrontement.1

Parallèlement, le mouvement de la Nahda (renaissance arabe) à la fin du XIXe siècle a vu l’apparition d’un discours construit en réaction et en résistance aux visées colonialistes britanniques et françaises. La figure de Muhammad Abduh, dans le sillage d’al-Afghani, est immense à cet égard, étant l’un des premiers théologiens sunnites à penser la politisation du religieux via la réforme du croyant, qui ne devait plus être passif face au monde et pouvait devenir sujet en exerçant pleinement.1

Après la disparition du califat en 1924, Hassan al-Banna, influencé par la pensée d’Abduh, a perçu l’islam comme un salut et une doctrine de résistance face aux avancées occidentales, ainsi qu’un projet de société. Il a fondé les Frères musulmans en 1928, qui sont devenus l’équivalent d’un parti de masse en 1946, comptant un million d’Égyptiens.1 Confronté au projet socialiste de Nasser, le mouvement a subi une répression féroce, menant à l’arrestation de Sayyid Qutb, qui a développé en prison une idéologie radicale. Si le mouvement était jusque-là intégrateur, Qutb a préconisé une stratégie de clivage, excluante et violente, favorisant le développement des mouvances terroristes d’inspiration djihadiste et dénonçant même des musulmans comme “kouffar” (mécréants).1

Ces développements, à travers le wahhabisme politique et les Frères musulmans, ont porté en leur sein la politisation du religieux et la confessionnalisation des rapports sociaux, les transformant en rapports de force.1 Ces divisions sunnite-chiite ne sont pas de simples créations externes ; elles ont des racines profondes dans l’évolution idéologique interne de l’islam, avec des mouvements comme le wahhabisme et les Frères Musulmans développant des doctrines de politisation et de clivage bien avant leur instrumentalisation par des puissances étrangères ou régionales. Cela signifie que les “terreaux idéologiques” étaient déjà fertiles pour la “confessionnalisation des rapports sociaux”, rendant ces sociétés intrinsèquement vulnérables à la manipulation des identités religieuses à des fins politiques. Le fait que ces mouvements aient développé de telles idéologies de “politisation du religieux et la confessionnalisation des rapports sociaux” de manière endogène, en réaction à des dynamiques internes (déclin ottoman) ou coloniales, suggère que les divisions n’ont pas été

créées de toutes pièces par l’Occident, mais que leur potentiel a été exploité. L’exploitation occidentale, comme la manipulation du wahhabisme au XIXe siècle, est venue se greffer sur des dynamiques internes déjà existantes, amplifiant des tendances plutôt que les initiant.

Fig.1

2. L’Émergence du Chiisme Politique et la Révolution Iranienne

Le chiisme a également connu une révolution intellectuelle au XXe siècle, cherchant son émancipation des puissances occidentales. Cette transformation a converti la religion en une base politique, s’éloignant de sa posture quiétiste historique. Ce processus a préparé le terrain pour des événements majeurs comme la Révolution Constitutionnelle persane de 1905-1911 et la révolte irakienne de 1917 contre la domination britannique.1

La révolution intellectuelle la plus significative pour le chiisme au XXe siècle a été théorisée par l’Ayatollah Khomeini avec sa doctrine du Velayat e-faqih (gouvernance du juriste-théologien). Cette théorie a fourni la base intellectuelle pour l’émancipation du chiisme de la sphère purement spirituelle, accordant aux oulémas (érudits religieux) une prééminence sur la sphère politique. Elle a encouragé le renversement des régimes monarchiques pour établir un État islamique régi par la charia et dirigé par un leader religieux éclairé et juste qui maîtrise la loi islamique. Le Guide suprême incarne ainsi l’esprit révolutionnaire du nouveau régime.1

L’Iran est aujourd’hui le seul pays où le chiisme est religion d’État, une particularité imposée par le chah safavide Ismaïl au XVIe siècle. Le chiisme se confond largement avec l’identité nationale iranienne, avec plus de 80% de la population étant chiite, bien que des minorités ethniques sunnites existent dans les périphéries du pays.2 La Révolution Islamique de 1979 a profondément politisé la question chiite et a transformé la vision de l’Iran sur Israël, passant d’un partenaire proche sous la monarchie Pahlavi à un adversaire idéologique principal.2

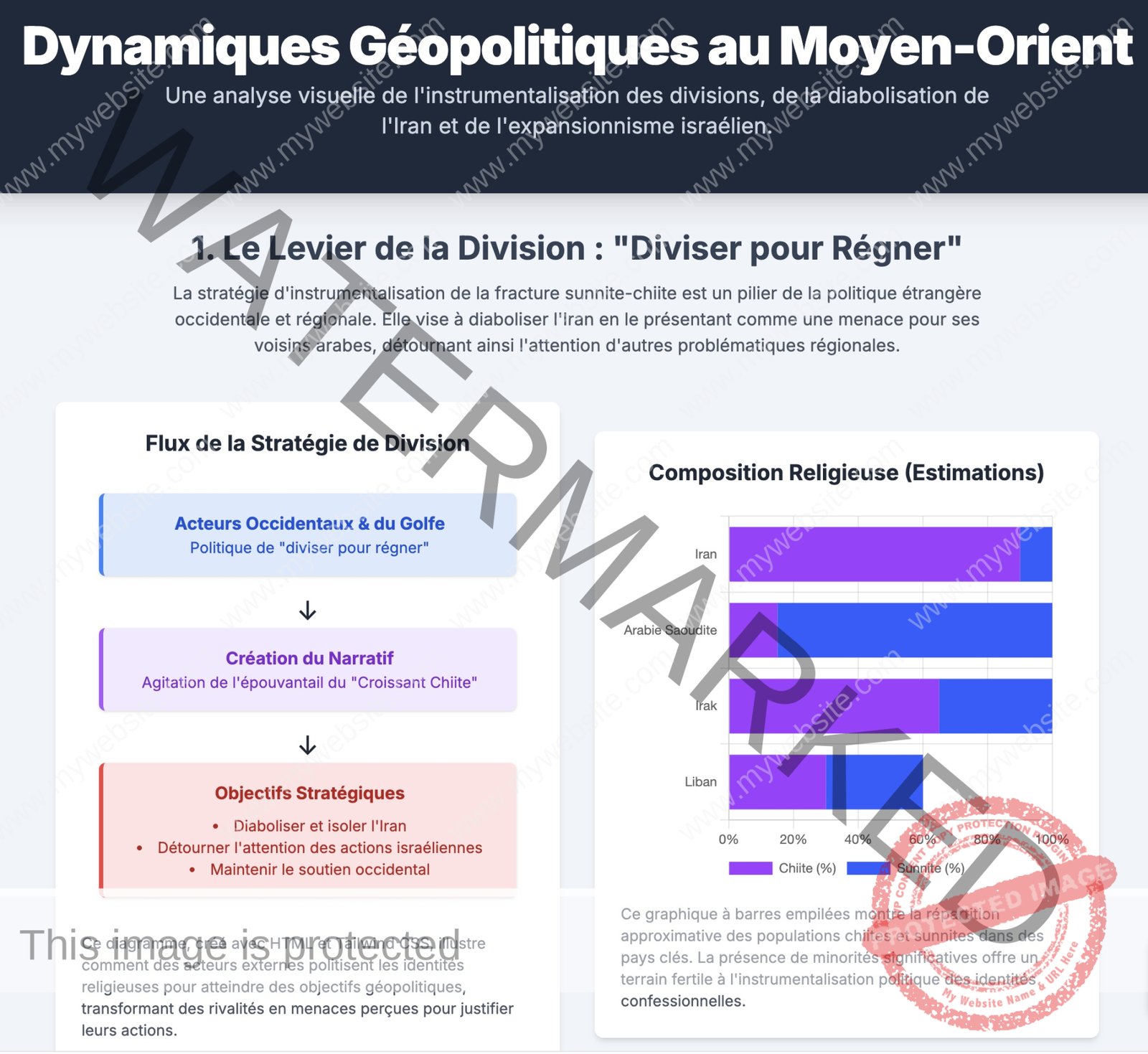

B. La Stratégie Occidentale et Régionale de “Diviser pour Régner”

1. Le Narratif du “Croissant Chiite” et la Perception d’Encerclement de l’Iran

Au Moyen-Orient, l’Arabie Saoudite, championne du rigorisme dans l’islam sunnite, et la République islamique d’Iran, chiite, s’opposent sur le terrain politique et religieux.2 Cette rivalité est l’une des plus structurantes depuis 1979, se manifestant par une guerre d’influence sans merci au Yémen, au Liban, en Irak ou en Syrie.2 Les dirigeants sunnites du Levant et du Golfe perçoivent l’existence d’un “croissant chiite” qui serait utilisé par l’Iran contre ses rivaux arabes sunnites, en instrumentalisant les populations chiites présentes sur leurs sols.4 Toutefois, ce “croissant chiite” est explicitement qualifié de “menace construite” par certains analystes, un épouvantail agité pour resserrer les rangs autour des régimes sunnites et se garantir le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni.2

De son côté, l’Iran a le sentiment d’être encerclé par l’Occident et ses relais sunnites arabes (et pakistanais).4 Ces perceptions mutuelles de menace ne sont pas de simples interprétations des faits, mais des dynamiques actives qui, par leurs propres mécanismes de mobilisation et de contre-mobilisation,

créent et approfondissent les divisions sectaires qu’elles prétendent combattre. La croyance en une menace iranienne pousse les pays du Golfe à mobiliser les sunnites contre l’Iran, et inversement, le sentiment d’encerclement de l’Iran le conduit à mobiliser les solidarités chiites au service de ses intérêts nationaux.4 Ce processus réciproque transforme une menace perçue en une réalité géopolitique, où l’acte même de répondre à la division perçue l’approfondit, créant ainsi une prophétie auto-réalisatrice de conflit sectaire.

2. Le Rôle des Puissances du Golfe dans la Mobilisation Sunnite contre l’Iran

Les régimes autoritaires du Moyen-Orient pratiquent systématiquement la stratégie du “diviser pour régner” afin de bloquer toute cristallisation majoritaire de revendications transcendant les divisions, telles que les droits de l’homme, la démocratisation politique ou la justice sociale.2 Agiter l’épouvantail iranien est une tactique qui permet à ces régimes de s’assurer le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni.2

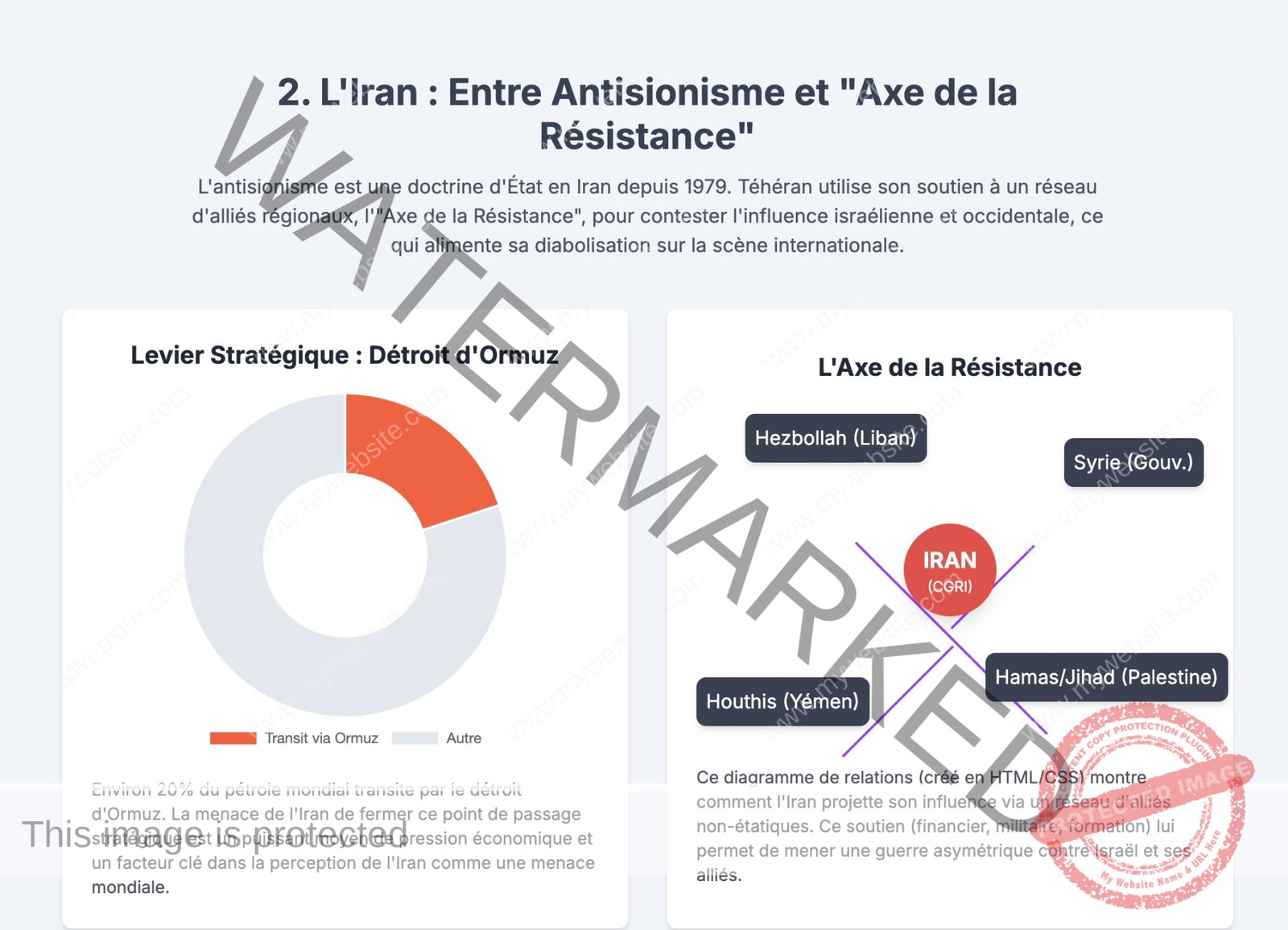

Le soulèvement en Syrie, par exemple, s’est radicalisé dès 2012 avec des jihadistes financés et armés par la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis.2 Les rivalités inter-arabes ont également joué un rôle : Doha, en compétition avec Riyad, a soutenu les Frères musulmans militarisés, tandis que l’Arabie Saoudite cherchait par tous les moyens à fragiliser la position de l’Iran en Syrie comme en Irak.2 Les sanctions imposées par le président Trump contre l’Iran ont également attisé les risques d’affrontement ouvert dans le Golfe Persique.2 L’Iran, de son côté, a brandi la menace de fermer le détroit d’Ormuz – par où transite 20% du pétrole mondial – comme un moyen de pression, créant incertitude et déstabilisation des marchés, ce qui est déjà en soi une forme de représaille.5

La “confessionnalisation des conflits” sert souvent de voile pour des luttes de pouvoir plus profondes. La rivalité entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, bien que souvent présentée sous un prisme religieux, est fondamentalement une lutte géopolitique pour l’hégémonie régionale.1 L’utilisation de la rhétorique religieuse, telle que l’agitation de l’épouvantail iranien, est un instrument puissant pour mobiliser les populations et légitimer les alliances, masquant ainsi la compétition stratégique et économique sous-jacente. Cette approche permet aux régimes de détourner l’attention des aspirations internes à la démocratisation et à la justice sociale, en présentant la division sectaire comme la menace primordiale. Cela signifie que l’identité religieuse n’est pas la cause première, mais un outil stratégique dans un jeu de pouvoir et d’influence plus large.

II. La Diabolisation de l’Iran et son Impact Régional

A. L’Antisionisme Iranien : Origines, Évolution et Conséquences

1. Les Convictions Anti-Sionistes de l’Iran comme Pilier d’État

La destruction d’Israël en tant qu’entité juive est une campagne menée par la République islamique d’Iran, une position qui a émergé de la Révolution islamique de 1979.3 Cette révolution a transformé la vision de l’Iran sur Israël, passant d’un partenaire proche sous la monarchie Pahlavi à un principal adversaire idéologique.3 L’ayatollah Ruhollah Khomeini, fondateur de la République islamique, a dénoncé Israël comme un “régime sioniste” illégitime et a rompu les relations diplomatiques, le qualifiant de “Petit Satan”.3

Depuis lors, cette position est profondément ancrée dans la rhétorique officielle, les programmes militaires, l’éducation parrainée par l’État et les événements symboliques tels que le Jour de Qods (Journée de Jérusalem), célébré annuellement le dernier vendredi du Ramadan pour promouvoir la solidarité musulmane contre Israël.3 Le rejet de la légitimité d’Israël est resté constant, tant sous les dirigeants iraniens intransigeants que sous les modérés. Les Guides suprêmes Ruhollah Khomeini et Ali Khamenei ont tous deux qualifié Israël de “tumeur cancéreuse” et ont publiquement appelé à son élimination.3 Même les leaders réformistes et les religieux modérés ont soutenu cette position.3 Bien que le régime iranien soutienne que son opposition est dirigée contre le sionisme plutôt que contre les Juifs ou le judaïsme, la propagande officielle a fréquemment estompé cette distinction, incorporant parfois le déni de l’Holocauste et invoquant des tropes antisémites.3

L’antisionisme iranien est non seulement une doctrine d’État, mais aussi un outil stratégique fondamental pour projeter le pouvoir de Téhéran et contester l’ordre régional. Cette doctrine sert de force idéologique unificatrice au niveau national et de levier stratégique pour projeter l’influence iranienne à l’étranger. En soutenant des groupes comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le Hamas et le Jihad islamique palestinien 3, l’Iran construit ce qu’il appelle l'”Axe de la résistance”. Ce réseau permet à Téhéran de défier les intérêts israéliens et occidentaux sur plusieurs fronts sans s’engager directement dans des confrontations militaires. La cause palestinienne est ainsi utilisée comme un point de ralliement, permettant à l’Iran d’accroître son influence et de déstabiliser ses rivaux, remodelant ainsi l’équilibre des pouvoirs dans la région.

Fig.2

2. L’Impact Régional de l’Antisionisme Iranien (Axe de la Résistance)

La politique anti-israélienne de l’Iran est mise en œuvre par un cadre institutionnel centralisé dirigé par le bureau du Guide suprême et le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI).3 Les activités opérationnelles sont largement menées via un réseau d’acteurs non étatiques alliés. Le Hezbollah, un mouvement islamiste libanais d’obédience chiite, est soutenu par l’Iran et la Syrie, et a pour objectifs la défense des intérêts de la communauté chiite libanaise, la lutte contre les intérêts israéliens, américains et saoudiens, et la destruction de l’État d’Israël.7 Le Hamas et le Jihad islamique palestinien dans les territoires palestiniens, ainsi que les Houthis au Yémen, reçoivent un soutien iranien soutenu sous forme de financement, d’armes et de formation.3

Ce réseau de procuration permet à l’Iran d’exercer une influence sur plusieurs fronts tout en posant une menace existentielle à Israël par le biais d’un conflit asymétrique.3 L’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre Israël était, au moins en partie, un produit de la stratégie iranienne, avec l’aide du CGRI pour la planification et la formation.3 De plus, les déclarations de hauts fonctionnaires iraniens et l’hostilité du régime envers Israël ont conduit de nombreux observateurs à considérer les ambitions nucléaires de l’Iran comme faisant partie d’une stratégie plus large visant à détruire Israël.3 L’Iran a même inscrit les mots hébreux signifiant “Israël doit être effacé” sur certains de ses missiles produits localement.3

B. La Diabolisation de l’Iran comme Stratégie de Détournement de l’Attention des Actions Israéliennes

1. Le Narratif de la Menace Iranienne pour le Golfe et au-delà

La diabolisation de l’Iran est un élément central de la stratégie de plusieurs acteurs régionaux et occidentaux. Le narratif d’une menace iranienne est constamment alimenté, notamment par les pays du Golfe qui entretiennent une profonde animosité à l’égard de l’Iran, bien que leur politique soit gouvernée par la prudence stratégique.9 Cette perception est renforcée par les tensions autour du détroit d’Ormuz, que l’Iran a menacé de fermer, ce qui inquiète la communauté internationale en raison de son importance capitale pour le transit du pétrole mondial.5

Cette diabolisation sert un double objectif pour Israël et ses alliés. Premièrement, elle détourne l’attention internationale des actions d’Israël, notamment la campagne militaire à Gaza et ses capacités nucléaires non déclarées.10 Deuxièmement, elle légitime les politiques de sécurité israéliennes et ses interventions militaires, les présentant comme des réponses nécessaires à une menace existentielle. En présentant l’Iran comme le danger principal, Israël peut consolider le soutien international, en particulier des puissances occidentales, et éviter les critiques concernant sa propre conduite, y compris ses politiques expansionnistes. Cette stratégie permet à Israël d’opérer avec une perception d’impunité 10, de maintenir son régime de sécurité et de détourner l’attention des défis juridiques internes et internationaux auxquels il est confronté.

2. L’Utilisation de la “Menace Iranienne” pour Justifier les Actions Israéliennes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été crédité d’avoir confronté le “plus grand ennemi” d’Israël, l’Iran, et a cherché à utiliser cette confrontation pour sa propre “salvation” politique, notamment face aux critiques internationales concernant la campagne à Gaza.10 Des analystes suggèrent que les frappes israéliennes contre l’Iran, loin d’être préventives comme le prétendait le gouvernement israélien, étaient plutôt une tentative désespérée de rallier le monde derrière Israël et de rétablir son “impunité absolue”.10 Il n’y avait aucune preuve d’une menace immédiate justifiant une attaque préventive, et les affirmations d’Israël concernant la destruction du programme nucléaire iranien ou le déclenchement d’un changement de régime en Iran sont considérées comme non fondées ou cyniques.10

L’argument selon lequel les Iraniens se soulèveraient à la demande d’Israël est perçu comme une profonde méconnaissance de la politique iranienne, car malgré l’opposition au régime, les Iraniens sont patriotiques et attachés à leur souveraineté, se ralliant souvent derrière le drapeau en cas de violation de leur souveraineté.10 Ainsi, la diabolisation de l’Iran sert à masquer des motivations internes et à justifier des actions qui, autrement, seraient soumises à un examen international plus rigoureux.

III. La Remise en Question de la Politique Occidentale et des Accords d’Abraham

A. Le Réveil des Critiques Arabes et la Remise en Question de l’Hypocrisie Occidentale

1. La Colère face au Carnage à Gaza et l’Inaction Occidentale

Le carnage à Gaza a provoqué une onde de choc, même parmi ceux qui étaient traditionnellement hostiles au régime iranien, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran, tels que des laïcs arabes, des libéraux et des élites de gauche dans le monde arabe [User Query]. Ces groupes se sont soulevés contre ce qu’ils perçoivent comme l’hypocrisie occidentale, qui a permis la poursuite des massacres à Gaza.11 La destruction à Gaza est décrite comme “anormale, catastrophique, comme si une bombe nucléaire avait frappé la région”.12 Les populations arabes, y compris celles des États favorables aux Occidentaux et ayant fait la paix avec Israël, sont sous une pression intense de leur opinion publique et ne peuvent cautionner un déplacement volontaire des populations palestiniennes, ce qui raviverait le traumatisme de la Nakba.11

La gauche occidentale est également interpellée, certains arguant qu’elle ne peut se dire solidaire de la Palestine tout en ignorant ou rejetant le Hamas, soulignant que la résistance précède la politique et que le mouvement a ouvert une “boîte de Pandore stratégique” révélant le “hideux visage du régime colonial”.13

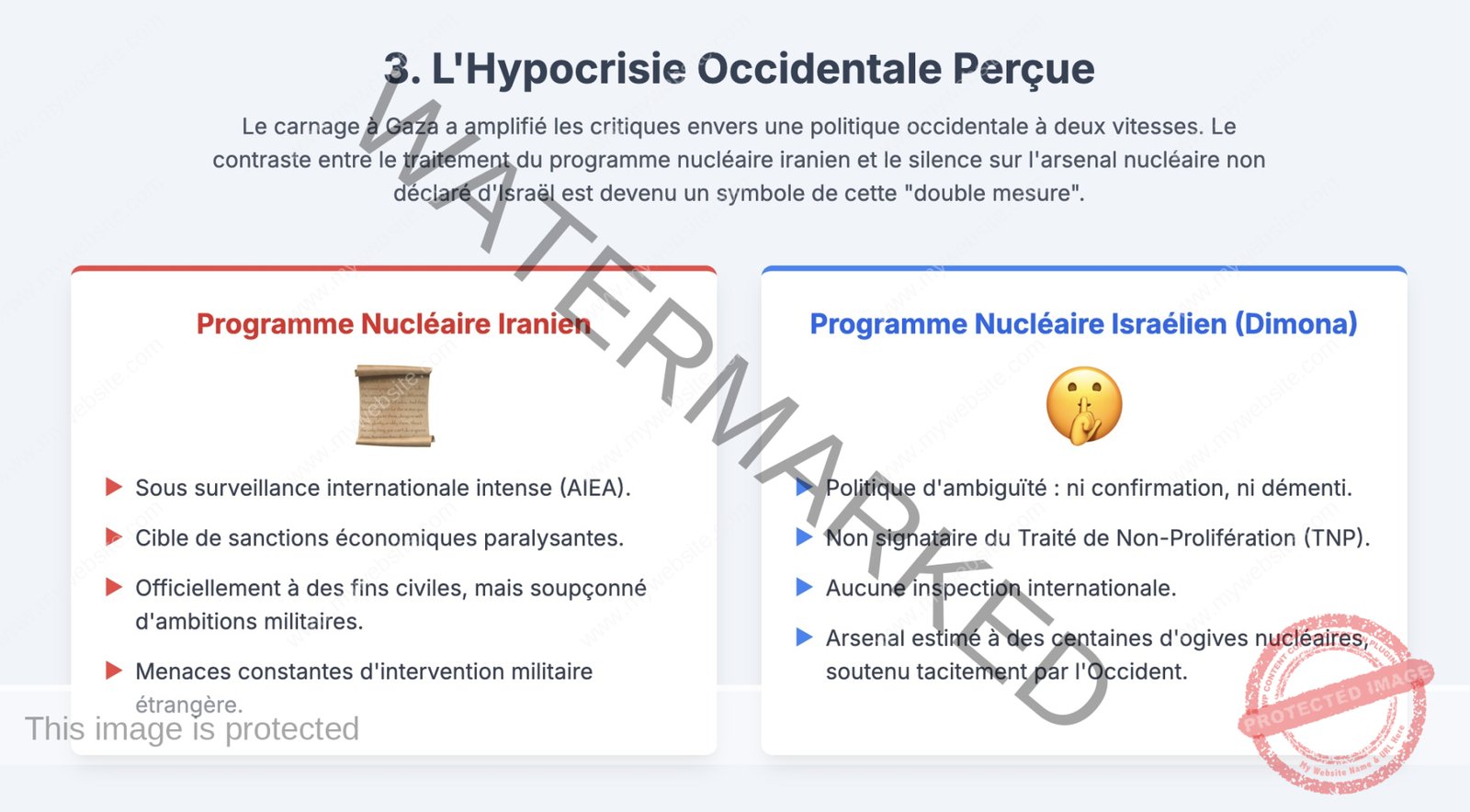

2. La Question du Réacteur de Dimona et les Capacités Nucléaires Israéliennes

Un autre point de cristallisation de la critique est la question du réacteur militaire de Dimona en Israël, qui, selon la requête, aurait produit des centaines de bombes atomiques [User Query]. Israël a maintenu une politique d’ambiguïté nucléaire, refusant de reconnaître officiellement son arsenal et de se soumettre aux inspections internationales, contrairement à d’autres pays.14 Le réacteur de Dimona, construit en 1957, est considéré comme ayant dépassé sa durée de vie opérationnelle, avec des rapports faisant état de dommages structurels et de risques de fuites radioactives, posant une menace humanitaire majeure.14

La critique s’intensifie face aux déclarations de responsables israéliens appelant à l’utilisation d’armes nucléaires contre Gaza, ce qui a été relayé par des figures politiques américaines.14 La présence d’armes de destruction massive entre les mains de dirigeants perçus comme “incontrôlés” est une source de grande inquiétude.14 Le silence ou l’approbation tacite des États-Unis, qui ont agi comme “protecteur et bouclier” pour les capacités nucléaires d’Israël tout en sanctionnant d’autres nations pour des programmes similaires, est perçu comme une double mesure flagrante.14 Cette situation fait de Dimona un symbole critique de l’impunité perçue d’Israël et de la double mesure occidentale, en particulier lorsque l’attention internationale est si fortement axée sur le programme nucléaire iranien. Le contraste entre l’intense surveillance et les sanctions imposées au programme nucléaire iranien et le silence concernant l’arsenal nucléaire non inspecté d’Israël alimente les accusations d'”hypocrisie occidentale” et sape la crédibilité des efforts de non-prolifération.

Le réveil des critiques arabes et la remise en question de l’hypocrisie occidentale sont une conséquence directe de la perception que les puissances occidentales appliquent des doubles standards, privilégiant les intérêts sécuritaires israéliens au détriment des droits humains palestiniens et du droit international. Cette désillusion croissante conduit à un profond scepticisme quant à la valeur et à la légitimité des accords politiques qui ne s’attaquent pas au problème palestinien fondamental, sapant ainsi leurs prétendus avantages pour la stabilité régionale.

B. Les Accords d’Abraham : Objectifs, Résultats et Critiques

1. Les Objectifs et la Portée des Accords d’Abraham

Les Accords d’Abraham, signés en 2020, visaient à normaliser les relations diplomatiques entre Israël et plusieurs États arabes, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.15 Les objectifs principaux de ces accords étaient de favoriser la coopération en matière de sécurité, de technologie et de développement économique, avec un accent significatif sur la lutte contre les menaces régionales, en particulier l’Iran.15 L’espoir sous-jacent était que ces accords rapprocheraient Israël de ses voisins arabes et serviraient de catalyseur pour des relations améliorées et une paix durable au Moyen-Orient.15 Pour les pays du Golfe, la normalisation offrait des opportunités de diversification économique et de nouvelles opportunités commerciales mondiales, Israël étant un pôle de haute technologie.18

2. L’Impact de la Guerre à Gaza sur la Perception des Accords

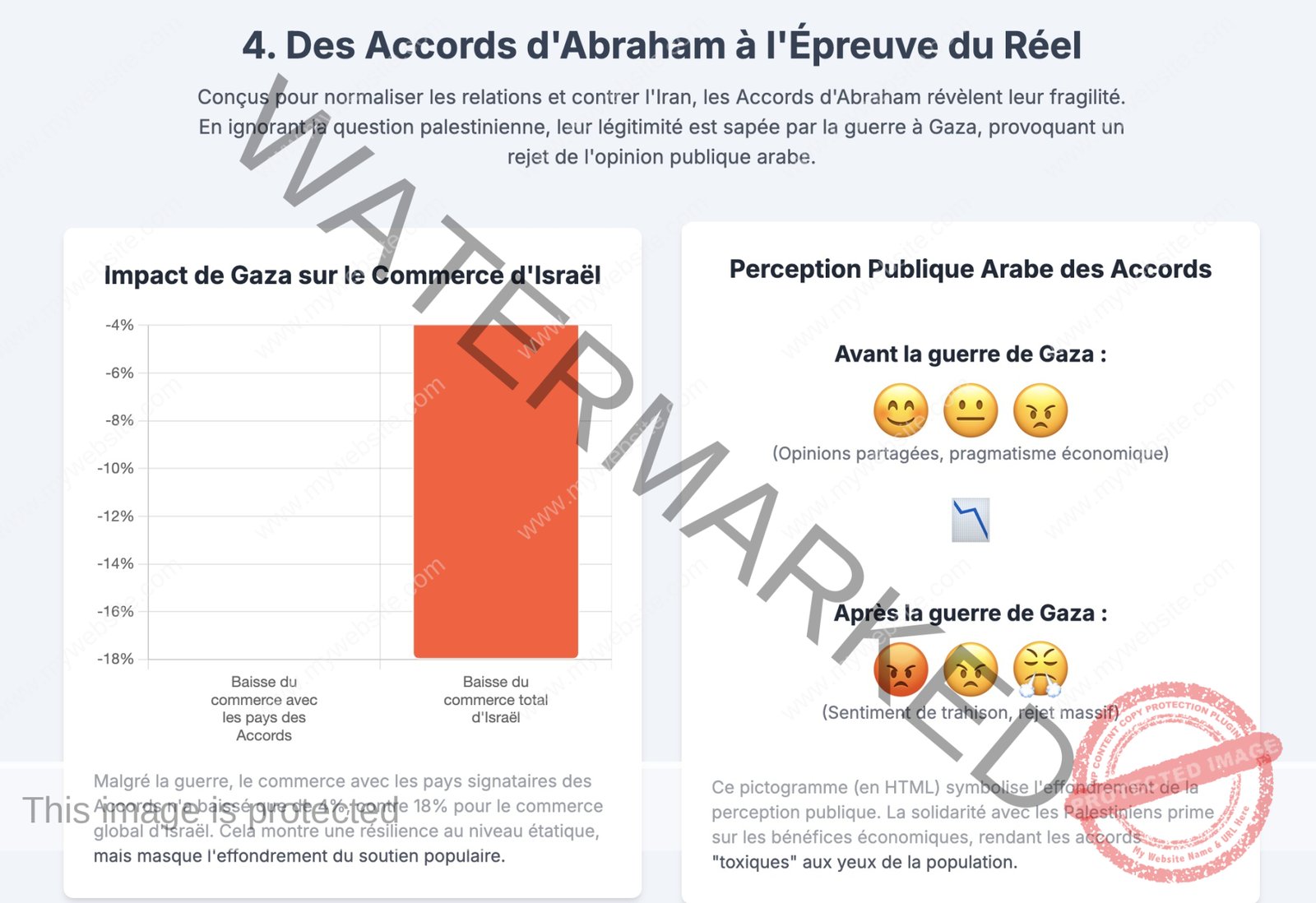

Malgré la poursuite de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas, les Accords d’Abraham ont continué à s’approfondir en 2023, avec de nombreuses visites et délégations de haut niveau.17 Le rapport de l’Institut pour la paix des Accords d’Abraham a souligné que les relations diplomatiques sont restées stables, et les échanges commerciaux n’ont baissé que de 4% pour les pays signataires, contre 18% pour l’ensemble des échanges commerciaux d’Israël.17 Les dirigeants des nations signataires ont réaffirmé leur engagement et ont même pu coordonner l’aide humanitaire à Gaza via la confiance établie avec Israël.17

Cependant, la guerre à Gaza a eu un impact très négatif sur l’opinion publique régionale à l’égard d’Israël, ce qui a freiné les projets de relations interpersonnelles et ralenti les progrès vers la normalisation avec d’autres pays, notamment l’Arabie Saoudite.17 Les Accords d’Abraham, bien qu’ayant ouvert de nouveaux canaux diplomatiques et économiques, sont perçus comme un pont instable, car ils ont largement contourné la résolution du conflit israélo-palestinien.15 Cette omission est considérée par de nombreux Palestiniens et une partie de l’opinion publique arabe comme une trahison de la solidarité et une négligence des préoccupations fondamentales en matière de droits humains.15

La résilience des accords est mise à rude épreuve par les conflits en cours, en particulier à Gaza, ce qui souligne leur incapacité à modifier la position d’Israël sur la Palestine.15 Cette dépendance à un pragmatisme géopolitique élitiste, plutôt qu’à un soutien populaire ou à une résolution de paix globale, rend les accords vulnérables aux dissensions internes et à l’instabilité régionale. L’absence d’engagements contraignants sur la Palestine au sein des accords souligne cette fragilité, les rendant incapables de résoudre le problème fondamental de la région.

IV. L’Expansionnisme Militaire Israélien et l’Ambition de Domination

A. Analyse Historique de l’Expansion Territoriale d’Israël

1. La Stratégie du “Fait Accompli” de 1948 à Gaza

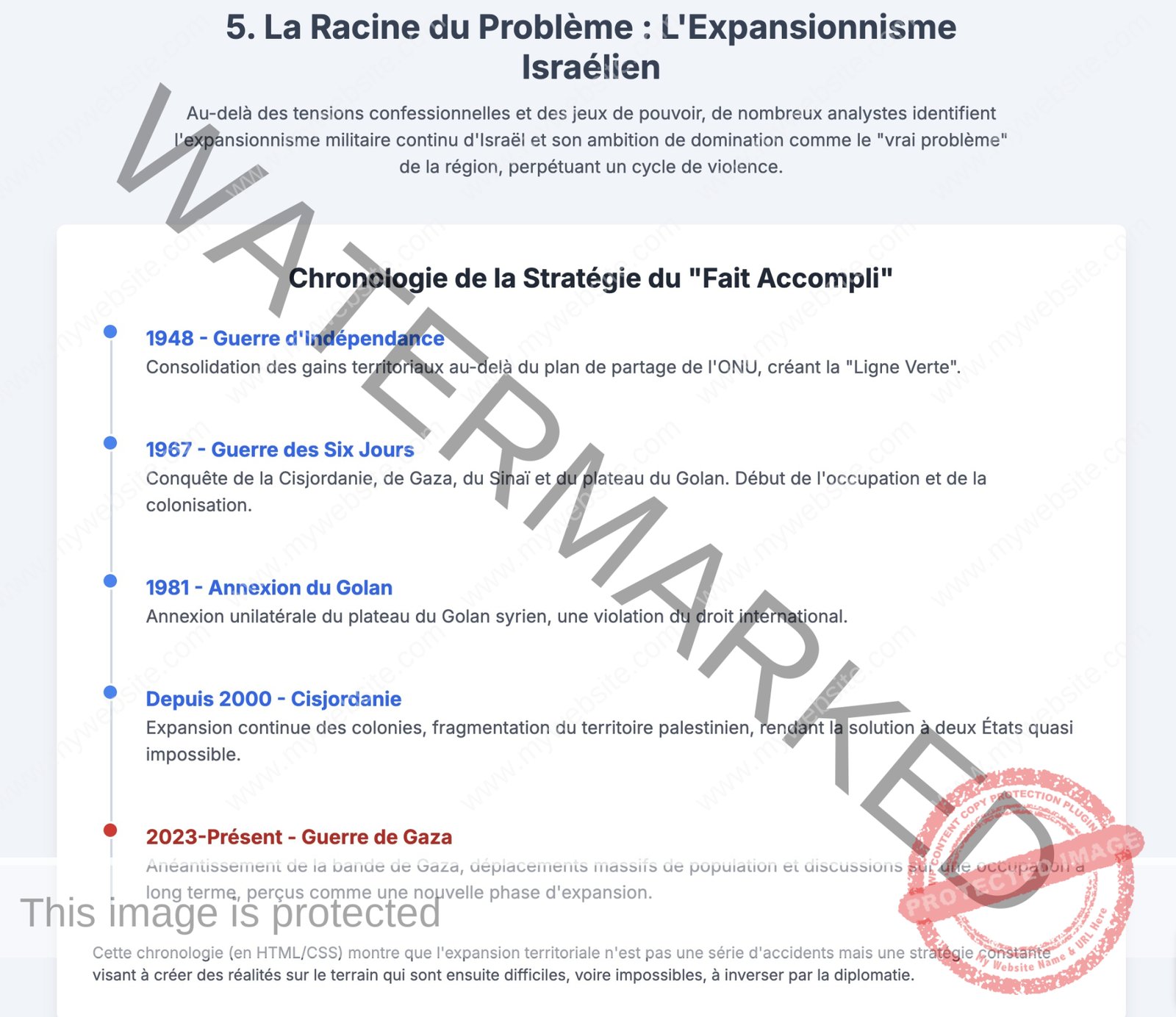

Depuis sa création en 1948, Israël a connu une série de conflits majeurs qui, selon de nombreuses analyses, se sont systématiquement soldés par une expansion de son territoire.19 Dès la guerre d’indépendance de 1948, Israël a consolidé ses gains territoriaux, les accords d’armistice consacrant les conquêtes et renforçant sa position internationale.19

La guerre des Six Jours en 1967 en est une illustration frappante : en six jours, Israël a conquis la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï égyptien et le plateau du Golan syrien.19 Ces territoires, acquis par la force, ont servi de levier diplomatique lors des négociations ultérieures, Israël conditionnant leur restitution à des garanties de sécurité.21 La guerre du Kippour de 1973, bien que lancée par l’Égypte et la Syrie pour récupérer les territoires perdus, a également abouti à une contre-offensive israélienne qui a renforcé la position d’Israël.19

Plus récemment, l’attaque du 7 octobre 2023 par des groupes radicaux a servi de déclencheur à une riposte militaire massive d’Israël, entraînant l’anéantissement de la bande de Gaza et la prise de nouveaux territoires, selon certains observateurs.19 Cette dynamique s’inscrit dans une doctrine militaire proactive, la “stratégie du fait accompli”, qui vise à imposer une nouvelle réalité sur le terrain avant toute négociation politique ou diplomatique, rendant ainsi toute remise en cause difficile, voire impossible.21 Cette stratégie s’est institutionnalisée comme une ligne directrice incontournable de la politique de défense et d’expansion d’Israël.21

2. L’Expansionnisme au-delà des Frontières et l’Ambition de Domination

L’expansionnisme israélien ne se limite pas aux interventions militaires massives, mais s’étend à des actions plus subtiles et graduelles visant à modifier progressivement les rapports de force sur le terrain.21 En Cisjordanie, par exemple, Israël utilise une combinaison de lois militaires, de décisions judiciaires et d’implantations civiles pour justifier l’annexion progressive du territoire, les colonies étant d’abord des postes avancés illégaux, puis progressivement légalisés par l’État, compliquant toute négociation sur un futur État palestinien.21

Cette politique s’inscrit dans une logique plus large de gestion de la sécurité nationale, où toute concession territoriale est conditionnée par des garanties sécuritaires solides, souvent par une présence militaire prolongée dans des zones stratégiques.21 Le plateau du Golan, annexé unilatéralement en 1981, est un exemple où le territoire syrien occupé est intégré aux infrastructures économiques et sécuritaires israéliennes.21

L’ambition israélienne de domination des pays arabes par la force, au-delà de la simple expansion territoriale, est perçue comme un élément central de la problématique régionale. Amnesty International décrit les politiques d’Israël envers la population palestinienne comme un “système cruel de domination et un crime contre l’humanité”.22 Ce système vise à établir et maintenir une hégémonie démographique juive et à optimiser le contrôle du territoire au profit des Juifs israéliens.22 Toutes les zones sous contrôle israélien sont administrées dans le but de favoriser les Juifs israéliens au détriment de la population palestinienne.22 Les politiques israéliennes, bien au-delà de considérations sécuritaires raisonnables, découlent clairement d’une volonté d’opprimer et de dominer.22

L’expansionnisme militaire israélien et son ambition de domination sont identifiés comme le “vrai problème” de la région. Cette analyse suggère que les actions militaires historiques d’Israël, depuis 1948, ne sont pas de simples réponses opportunistes, mais s’inscrivent dans une “stratégie du fait accompli” délibérée où de nouvelles réalités sont imposées avant toute négociation. Cette stratégie est intrinsèquement liée à une ambition de domination plus large, visant à assurer une “hégémonie démographique juive” et un contrôle optimal du territoire. Cette expansion continue et cette volonté de domination, plutôt que les seules divisions inter-musulmanes ou les actions iraniennes, sont perçues comme la cause profonde de l’instabilité et des conflits dans la région, perpétuant un cycle de provocation et de réponse qui empêche toute résolution durable.

Conclusion

L’analyse de la dynamique géopolitique au Moyen-Orient révèle un entrelacement complexe de facteurs historiques, religieux et stratégiques. La perception selon laquelle l’Occident laïc et chrétien aurait misé sur la scission sunnite-chiite pour diaboliser l’Iran et en faire le grand danger menaçant les Arabes, particulièrement ceux du Golfe, est étayée par des éléments concrets. Cette instrumentalisation des divisions confessionnelles, bien qu’enracinée dans des évolutions idéologiques internes au sunnisme et au chiisme, a été amplifiée par des stratégies de “diviser pour régner” de la part de puissances régionales et occidentales, transformant des perceptions mutuelles de menace en prophéties auto-réalisatrices. La rhétorique religieuse sert ainsi de masque à des rivalités géopolitiques plus profondes pour l’hégémonie régionale.

L’antisionisme iranien, érigé en pilier d’État depuis la Révolution de 1979, est un élément central de la politique étrangère de Téhéran, se manifestant par le soutien à un “Axe de la résistance” qui défie les intérêts israéliens et occidentaux. En retour, la diabolisation de l’Iran sert de stratégie de diversion pour Israël, permettant de détourner l’attention des actions israéliennes, notamment le carnage à Gaza, et de légitimer ses propres politiques de sécurité et interventions militaires.

Cependant, les événements récents, en particulier la situation à Gaza, ont provoqué un “réveil” des critiques, même parmi des segments de la société arabe traditionnellement hostiles au régime iranien. La colère face à l’ampleur de la destruction et l’inaction occidentale perçue ont mis en lumière une “hypocrisie occidentale” flagrante, notamment concernant le réacteur nucléaire de Dimona en Israël. Ce contraste saisissant entre la surveillance internationale du programme nucléaire iranien et le silence autour de l’arsenal nucléaire non déclaré d’Israël est devenu un symbole puissant de la double mesure appliquée par les puissances occidentales.

Dans ce contexte, la pertinence des Accords d’Abraham est de plus en plus remise en question. Bien qu’ils aient ouvert des canaux diplomatiques et économiques, leur fragilité réside dans leur incapacité à aborder le problème central du conflit israélo-palestinien. La guerre à Gaza a exposé les limites de ces accords, prouvant qu’ils ne peuvent garantir une paix durable sans une résolution juste de la question palestinienne.

En définitive, l’analyse converge vers la conclusion que l’expansionnisme militaire israélien et son ambition de domination par la force, ancrés dans une stratégie historique du “fait accompli” et une volonté d’hégémonie démographique, sont perçus comme le “vrai problème” de la région. Ces dynamiques alimentent un cycle incessant de conflits, détournent l’attention des enjeux fondamentaux et sapent la crédibilité des initiatives de paix qui ne s’attaquent pas à la racine des tensions. La stabilité future du Moyen-Orient dépendra de la capacité des acteurs régionaux et internationaux à reconnaître et à adresser ces problématiques sous-jacentes, au-delà des narratifs simplificateurs et des instrumentalisations politiques.

Références

- Le conflit sunnite-chiite au Moyen-Orient, une rivalité millénaire ? (2/2), accessed June 30, 2025, https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-conflit-sunnite-chiite-au-Moyen-Orient-une-rivalite-millenaire-2-2.html

- Arabie saoudite Iran : rivalité stratégique, concurrence religieuse | vie-publique.fr, accessed June 30, 2025, https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271102-arabie-saoudite-iran-rivalite-strategique-concurrence-religieuse

- Rhétorique d’anéantissement d’Israël dans la politique iranienne …, accessed June 30, 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique_d%27an%C3%A9antissement_d%27Isra%C3%ABl_dans_la_politique_iranienne

- La France face au conflit sunnites-chiites, accessed June 30, 2025, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps20bcdc_cle021c44.pdf

- Bloquer le détroit d’Ormuz ? La pire riposte de l’Iran aux États-Unis n’est pas forcément militaire – YouTube, accessed June 30, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=3lvPVwQBceE

- Crif – Iran : Antisémitisme et négationnisme, une constante (1/2), accessed June 30, 2025, https://www.crif.org/fr/actualites/crif-iran-antisemitisme-et-negationnisme-une-constante-12

- Hezbollah – Wikipédia, accessed June 30, 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Hezbollah

- Iran moves to punish ‘spying’ as it proclaims victory over Israel, US – Al Jazeera, accessed June 30, 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/6/25/iran-moves-to-punish-spying-as-it-proclaims-victory-over-israel-us

- Inquiétude dans le Golfe, entre normalisation avec Israël et tension avec l’Iran, accessed June 30, 2025, https://www.mena-researchcenter.org/fr/inquietude-dans-le-golfe-entre-normalisation-avec-israel-et-tension-avec-liran/

- The real reason Israel attacked Iran | Israel-Iran conflict | Al Jazeera, accessed June 30, 2025, https://www.aljazeera.com/opinions/2025/6/15/the-real-reason-israel-attacked-iran

- Gaza, un malaise pour les pays arabes ? Parlons-en avec A …, accessed June 30, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=V9Pl-6Uza3U

- Gaza : « La destruction est anormale, catastrophique, comme si une bombe nucléaire avait frappé la région. C’est une scène indescriptible. » | Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF, accessed June 30, 2025, https://www.medecinssansfrontieres.ca/gaza-la-destruction-est-anormale-catastrophique-comme-si-une-bombe-nucleaire-avait-frappe-la-region-cest-une-scene-indescriptible/

- La gauche occidentale et la résistance islamique en Palestine, accessed June 30, 2025, https://www.chroniquepalestine.com/la-gauche-occidentale-et-la-resistance-islamique-en-palestine/

- « Israël » est une puissance nucléaire au comportement …, accessed June 30, 2025, https://www.chroniquepalestine.com/israel-puissance-nucleaire-comportement-imprevisible-temps-de-s-en-inquieter/

- The Abraham Accords, A Stable Bridge in Unstable Times: An …, accessed June 30, 2025, https://irpj.euclid.int/articles/the-abraham-accords-a-stable-bridge-in-unstable-times-an-assessment-of-the-accords-and-their-role-in-achieving-peace-in-the-middle-east/

- Accords d’Abraham: un nouvel espoir de paix au Moyen-Orient | 23-11-2020 | Actualité, accessed June 30, 2025, https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2020-11-23/15/accords-d-abraham-un-nouvel-espoir-de-paix-au-moyen-orient

- Les accords d’Abraham se consolident en tant qu’outil de promotion …, accessed June 30, 2025, https://www.atalayar.com/fr/articulo/politique/accords-dabraham-consolident-tant-quoutil-promotion-paix-regionale/20240409061000198410.html

- Les accords d’Abraham, quel bilan et quel avenir ? – Ops & Blogs | The Times of Israël, accessed June 30, 2025, https://frblogs.timesofisrael.com/les-accords-dabraham-quel-bilan-et-quel-avenir/

- L’expansion territoriale d’Israël : Une histoire de provocations et de réponses militaires avec annexions de territoires – Libnanews, accessed June 30, 2025, https://libnanews.com/lexpansion-territoriale-disrael-une-histoire-de-provocations-et-de-reponses-militaires-avec-annexions-de-territoires/

- La stratégie israélienne d’appropriation territoriale de la Cisjordanie et de la bande de Gaza – Archipel UQAM, accessed June 30, 2025, https://archipel.uqam.ca/6496/1/M13421.pdf

- Israël et la stratégie du fait accompli : un modèle de gestion militaire …, accessed June 30, 2025, https://libnanews.com/israel-et-la-strategie-du-fait-accompli-un-modele-de-gestion-militaire-des-conflits/

L’apartheid d’Israël contre la population palestinienne : un système …, accessed June 30, 2025, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/